会社の長時間労働やパワハラが原因でうつ病になってしまったら、どうすればいいでしょうか。労災申請はできるのでしょうか。また、休業損害はどのくらい受けられるのでしょうか。

この記事では、うつ病で労災申請する方法と休業損害の計算方法を解説します。労災認定されるためのポイントや注意点も紹介します。

なお、実体験のフローについては、次の記事でまとめていますのでご覧ください。

目次

労災申請の手続きフロー

労災申請で知らないと損する4つのポイント! 労災不認可|3ヶ月以内であれば再審請求が可能。不認可の場合でも傷病手当金は最長1年6ヶ月まで継続受給が可能。

労災申請で知らないと損する4つのポイント! 労災不認可|3ヶ月以内であれば再審請求が可能。不認可の場合でも傷病手当金は最長1年6ヶ月まで継続受給が可能。

それでは順番に見ていきましょう。

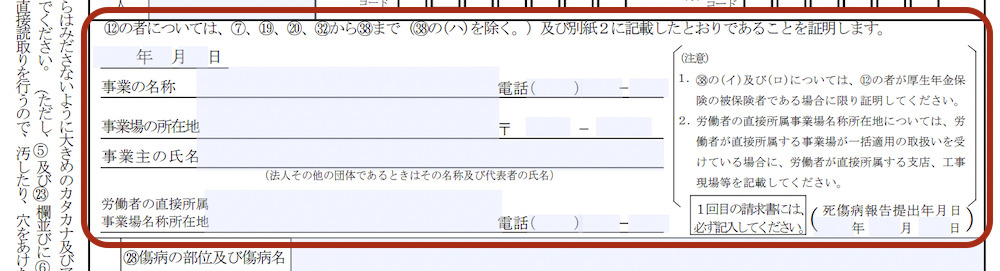

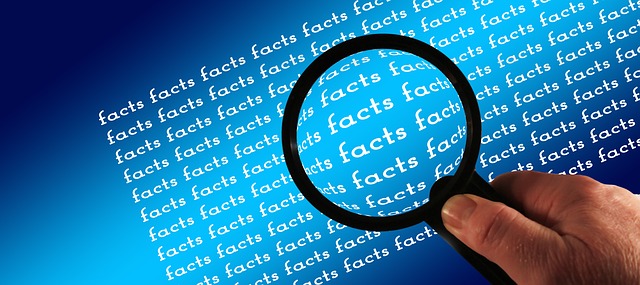

労災申請に必要な提出様式

さて、労災申請の手続きにはまず書類を提出しなければなりません。

必要な書類は3種類ありますが、用途はそれぞれ

となります。

書類自体は勤務先の人事・総務部門や事務部門が出してくれると思います。

もしもらえない場合は下記リンクからダウンロードしてください。

会社は必ず労災保険に加入しているので、書類上の労働保険番号を記入してもらってください(渡される時に記入してもらってあるのが通常だと思いますが)。

そして次に必要となるのが、医師の証明です。

診察時に医師に話すか、受付で様式7号・8号を渡せば対応してくれると思います。

ここで注意ですが、証明をもらうためには診察料の他に書類作成費用がかかります。

この書類作成費用には保険が適用されないので注意してください。

労災申請書類を提出する

そしていよいよ労災の申請となるわけですが、まず会社では対応してもらえないと考えた方が良いでしょう。

労災事故は会社にとって大きく評判を落とす原因となるからです。

ましてや精神疾患となると、証明するのが大変であることと、電通事件以来の働き方改革の影響もあり、会社として大きなマイナス材料となるので断られる可能性が高いでしょう。

労働基準法違反が常態化していることの証明ともなってしまうため、会社側も積極的に労災を推奨することはないでしょう。

ただし、提出様式には事業主の証明欄(会社が記載する項目)がありますが必須ではありませんので安心してください。

そのため、事業主証明欄の記載を拒否された場合は、そのまま労働基準監督署に行き、申請手続きを進めましょう(記載を拒否された旨を伝える必要はあります)。

労働基準監督署へ行き、まずは事情を説明します。 担当者から状況確認のための書類を渡されると思いますので、そちらに記載をします。その時、記載欄には匿名か名前を出すかという選択があると思いますので、ご自身の状況に応じて選択してください。ただ、名前を出した方が調査内容が明確になるため、調査がスムーズに進むようです。 次に、担当の方から聞き取りがあると思いますので、その時に出退勤の記録や、長時間残業の記録、パワハラの状況などについて証拠書類があれば見せましょう。 ≫ 残業代請求の決め手資料とはなにか?(証拠編) ≫ これは危険!実際に使った残業代請求の証拠資料公開します! ≫ セクハラ?パワハラ?ハラスメント上司への対抗策! 在職中であれば、不足している証拠を集めて改めて提出できるかもしれませんが、既に退職されている方は、会社側が記録を消している可能性もあるため、証拠集めが難しいと思いますので、口頭やメモで覚えている範囲で回答しましょう。

何度でも確認したい7つの習慣

そのため、普段から下記の7つの鉄則を守り行動するようにしましょう。

聞き取り調査と事実確認開始

ここまでの手続きが終わると、労働基準監督署が事実確認のために会社に調査に入ります。

ここからが非常に時間がかかり、だいたい半年〜10ヶ月程度が目安です。

事前に申立書の記載を求められますので、必要事項を記入し提出します。

※申立書の項目以外にも提出できる証拠があれば提出することをお勧めします。

会社への調査を行うと同時に、申立書に基づき本人への聞き取り調査があります。

うつ病の労災認定は大変?抑えておきたいポイント(労災体験談)

参考|【弁護士西川暢春の咲くや企業法務TV】

そして認定へ…

聞き取り調査まで終わると、あとは進捗を待つ状態となります。

私の場合は大体4〜5ヶ月かかりました。

そして労働基準監督署から調査の最終段階まで手続きが進んでいるので、認定される可能性が高いと連絡を受けます。

次に入金口座の確認があり、その1ヶ月後に正式に労災認定の連絡を受けました。

実際に労災申請を行ってからトータルで約8ヶ月かかりましたので、精神疾患の調査は時間がかかることを覚悟しておいた方が良いでしょう。

認定された場合は復職が可能な場合もある

もし長期の療養中に会社の休職期間が満了し退職になった場合でも、労災認定された場合は復職が可能になる可能性があります。

なお、労災認定された場合とされなかった場合では、解雇の可否や条件が異なります。

労災認定された場合は、労働基準法第19条では業務上の疾病であるうつ病で休職した場合、休職期間とその後30日間は解雇できないと定められています。また、3年間の療養で疾病が治らない場合には、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払うことで解雇することができます。

労災認定されなかった場合は、就業規則に休職期間が定められていれば、その期間を経過しても復職できない場合は解雇することができます。ただし、医師が復職可能と判断している場合や、会社に原因がある場合は、解雇は不当解雇となります。

以上のように、労災認定された場合とされなかった場合では、解雇の可否や条件が異なります。会社側は、従業員の状況や医師の診断を確認し、適切な対応をする必要があります。

治療期間

治療が必要なほど重症化しているため、最低でも半年以上はかかると考えたほうがいいでしょう。休職制度が充実している企業に勤めている場合でも、休職期間の満了までには寛解までは至らない可能性があります。

無理に復職しようと思わないこと

休職期間が迫っている場合でも、無理をして復職しようとしてはいけません。

うつ病は調子が良くなったと感じていても再発率の高い病気です。

無理をして復帰して再発し、退職していった人を何人も見ています。

担当医と相談し、場合によっては退職して治療に専念する選択肢を持っておきましょう。その間に状態が良くなれば復職すればいいですし、無理なら治療に専念すれば良いのです。

選択肢をあらかじめ持っておくことによって、心の準備をしておくことができます。

休業損害請求

体調が回復したら、会社に対して以下の請求をします。

- 労災で保証されていない休業から3日分の休業補償金額

- 休業損害(平均賃金の40%)

- 働けなくなった期間に対する慰謝料

生活資金として金額請求することは重要ですので、忘れずに請求しましょう。

休業損害の請求方法についての詳細は下記記事をご覧ください。

参考|【弁護士西川暢春の咲くや企業法務TV】

まとめ

最初の手続きが完了すれば、ほとんどは労働基準監督署が進めてくれます。

基本的に労働基準監督署の方は労働者の味方なので、悩みがある場合は積極的に相談しましょう。

時間はかかりますが、やってよかったと思っています。

金銭的な保証もそうですが、安心して治療に専念できる環境になるということ自体が精神的な負担の軽減になりますし、社会復帰に向けての準備を進めることができます。

もし今悩んでいる方、すでに遅いと諦めてしまっている方。

諦めずに一度相談してみることを強くお勧めします。

気力がないという方は、回復を待ってからでも良いので少しずつ、電話だけでもしてみると何かキッカケがつかめるかもしれません。

なお、労災申請の時効は2年ですので注意しましょう。

仮に労災申請の認定がもらえなかったとしても、最低でも「傷病手当金」を受給することができますので、申請は必ずするようにしましょう。

今回の私の体験が、誰かのお役に立てれば幸いです。

それでは